![[ Forest Pygmies ]](pygmlogo.gif)

|

★

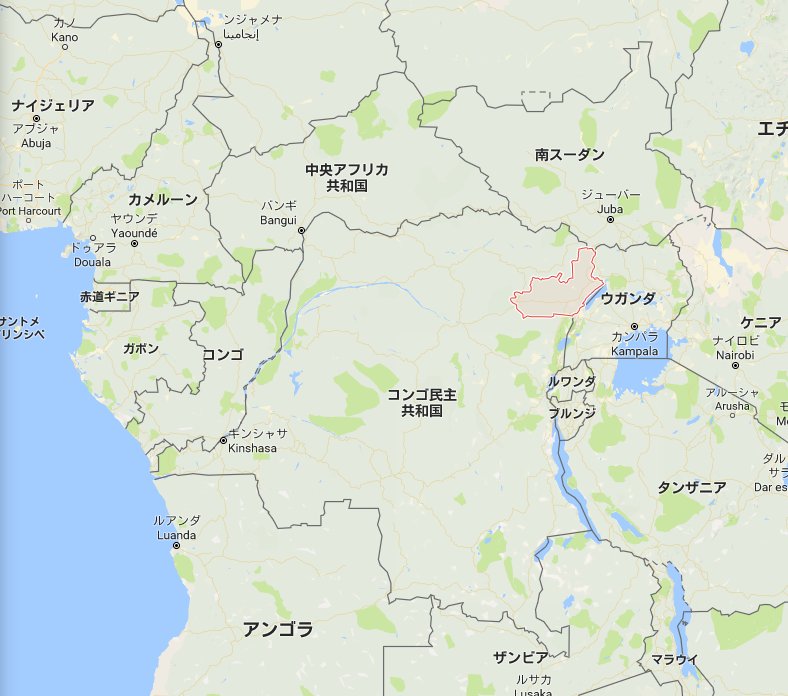

ピグミーの音楽との出会い 私が ピグミー族の音楽 に魅せられてから、ずいぶんと年月が流れました。 その間、とくに熱い気持ちを以って聴いて来たわけではないのですが、 とにかく理屈抜きにピグミーの音楽が素晴らしくて、 事あるごとに、ある期間が過ぎると、無性に聴きたくなるのです。 何の気なしに買ってみたピグミー音楽のビニール盤(Lyrichord LLST-7151盤)がきっかけでした。 針をおろした瞬間から、現実の世界から一気に異次元へ! 気がつけばピグミーの音楽を収録したメディアが数十枚。 「しかない!」のか「もある!」のか、、、それはさておき、 ここではそんなピグミー族の音楽の素晴らしさをぜひ紹介したいと思い、 このページ《Forest Pygmies 〜 Music of the Pygmies》を作ってみました。 ★ ピグミー族とは ピグミー族はアフリカ中央部、 中央アフリカ、カメルーン、コンゴ(旧ザイール)、ガボン などの森林地帯に住む民族です。成人男子でも150センチ以下という小柄な民族です。 住んでいる地域によって、大きく AKA族・ MBUTI族・ MTWA族 の3つの部族に分けられます。 森林で30〜40人程度の集団(バンド)で生活しています。 狩猟などにより生活し、食料が乏しくなったり環境が悪くなると 集団で移動して新しい生活の場を求めます。 そして、雨期になると森林の近くにある農耕集落に出て来て生活をし、 雨期が終わると再び森林へ帰って行きます。 ただし、自由気侭に密林の中を彷徨するわけではなく、 ある程度決められたテリトリー内を転々とするのです。 長い農耕民との共生によって、ピグミー本来の言語もすでに消滅し、 とくに1970年辺りから、その文化さえも消滅する危機にあります。 彼らの生活については、1982年に出版された 《森の狩猟民〜ムブティ・ピグミーの生活》(市川光雄著・人文書院)に 詳細に書かれています。ぜひお読みになることをお薦めします。  ★ ピグミー族の音楽  ピグミー族の音楽は、森の父

・・・・すべての不幸は森の父の不機嫌さから起きるという考えから・・・・

への慰めの歌であるYelliが最も素晴らしいです。

判り易く言えば「輪唱の極み」というのでしょうか・・・・

とても美しいポリフォニーの響きで、

他の黒人系の多声的ポリフォニーとは異なりヨーデルや叫び声の多用、

5音階での4度、5度の跳躍進行などが特徴。

森林からのエコーもあいまってたいへん深淵です。

ピグミー族の音楽は、森の父

・・・・すべての不幸は森の父の不機嫌さから起きるという考えから・・・・

への慰めの歌であるYelliが最も素晴らしいです。

判り易く言えば「輪唱の極み」というのでしょうか・・・・

とても美しいポリフォニーの響きで、

他の黒人系の多声的ポリフォニーとは異なりヨーデルや叫び声の多用、

5音階での4度、5度の跳躍進行などが特徴。

森林からのエコーもあいまってたいへん深淵です。

ピグミー音楽での「歌」は、大きく 「祈りや儀式」「狩の収穫や合図」「子供の遊び歌」 に分けられるのではないでしょうか。 ピグミー音楽での楽器は使われても補助的なもので、 あくまで声楽に主眼が置かれています。リケンベ と呼ばれる「親指ピアノ」や口を使う「ボウ」、 単純な打楽器なども使って音楽を奏でます。 リケンベは一般的にはカリンバなどの名前で知られていますが、 それぞれ部族によって呼び方は異なっています。 (この楽器の演奏ではジンバブエ辺りのCDが入手し易いようです。) また、面白いものでは川で水の音を使った ウォーター・ドラムがあります。 洗濯をしながら、水面を叩いて奏でるウォーター・ドラムをじっと聴いていると、 その複雑なリズムに感動せずにはいられません。 ★ ピグミー音楽の記録 ピグミー族の音楽を語る上で、 Colin M. Turnbull が残した功績を省くことは出来ないでしょう。 実際にイトゥリの森近くまで足を運びピグミー族と接して、 貴重な録音を広く伝えた人だからです。 1951年、インドからイギリスに帰る途中に立ち寄ったアフリカで Mbutiと出会ったことが嚆矢。3つの名盤、 《 Music of the Rain Forest Pygmies Lyrichord LLST-7151 》 《 The Pygmies of the Ituri Forest Folkways FE-4457 》、 《 Music of the Ituri Forest Folkways FE-4483 》 で、ピグミー音楽の素晴らしさを世界に紹介したのでした。 この他にも、 Simha Arom、 Jean-Pierre Hallet(left)、 Louis Sarno(right)、 Didier Demolin、 Pierre Sallée といった人たちが 貴重な音源を録っています。 また、近年になって Hugh Tracey のアフリカ音楽の歴史的録音がCD復刻されました。 ムヴティ族の音楽は1952年の録音です。

★ ピグミー音楽を聴こう! 何よりも感動せずにいられないことは、 彼らの音楽が今日の音楽には欠かせないエレクトロニクス機器とはいっさい無縁の次元で、 こんなにも美しい音楽を奏しているということではないでしょうか? これこそが「人間にとっての音楽の原点」 とも言えるものなのかもしれません。 |